Михаил Васильевич Нестеров:

живописец православной души

Часть 2

Керженки

В

своё время на Нестерова очень сильное впечатление произвели романы

Мельникова-Печерского («В лесах, «На горах» и другие), посвящённые жизни

заволжских старообрядцев. С этими романами связан цикл картин, где центральными

являются женские образы. На картинах изображены керженские белицы –

воспитанницы скитов в традиционной русской одежде (не в «немецком платье»!): на

девушках широкие сарафаны, белые сорочки, большие узорчатые платки. В первой

картине «На горах» (1896) и последовавших за ней картинах «За Волгой», «Великий

постриг», «На Волге», «Думы», «Усталые», «Лето», «Одинокие», «Две сестры»

художник стремится раскрыть глубину души, передать чувства – радость, печаль,

тревогу, тоску. Среди произведений этого

цикла особо выделяется «Великий постриг» (1898). На полотне изображена юная девушка, идущая на постриг в сопровождении

монахинь из лесного старообрядческого скита. Эта картина – не апология женского

иночества и не изображение несчастной женской доли. Ведь иночество, как

правило, принимали добровольно. Здесь символически показана большая утрата –

земного счастья, или привычного миропорядка, или смысла мирской жизни – и, в

покорном приятии этой судьбы как трагической неизбежности, добровольный исход

из мира, полного горя и невзгод, в

«другое измерение» ближе к Всевышнему, с надеждой на то, что, там, рядом с Христом,

будет найдено избавление от сердечной муки. Это полотно не только передает

переживания художника о своем несбывшемся счастье; оно – и исторический экскурс, и пророчество. Полотно имело успех у публики,

за эту работу художник был удостоен звания академика живописи.

В

своё время на Нестерова очень сильное впечатление произвели романы

Мельникова-Печерского («В лесах, «На горах» и другие), посвящённые жизни

заволжских старообрядцев. С этими романами связан цикл картин, где центральными

являются женские образы. На картинах изображены керженские белицы –

воспитанницы скитов в традиционной русской одежде (не в «немецком платье»!): на

девушках широкие сарафаны, белые сорочки, большие узорчатые платки. В первой

картине «На горах» (1896) и последовавших за ней картинах «За Волгой», «Великий

постриг», «На Волге», «Думы», «Усталые», «Лето», «Одинокие», «Две сестры»

художник стремится раскрыть глубину души, передать чувства – радость, печаль,

тревогу, тоску. Среди произведений этого

цикла особо выделяется «Великий постриг» (1898). На полотне изображена юная девушка, идущая на постриг в сопровождении

монахинь из лесного старообрядческого скита. Эта картина – не апология женского

иночества и не изображение несчастной женской доли. Ведь иночество, как

правило, принимали добровольно. Здесь символически показана большая утрата –

земного счастья, или привычного миропорядка, или смысла мирской жизни – и, в

покорном приятии этой судьбы как трагической неизбежности, добровольный исход

из мира, полного горя и невзгод, в

«другое измерение» ближе к Всевышнему, с надеждой на то, что, там, рядом с Христом,

будет найдено избавление от сердечной муки. Это полотно не только передает

переживания художника о своем несбывшемся счастье; оно – и исторический экскурс, и пророчество. Полотно имело успех у публики,

за эту работу художник был удостоен звания академика живописи.

Родина для Нестерова

– это не мир сияющих дворцов и разодетой на западный манер знати, а Святая Русь

с первозданной природой: то скромно-сдержанной, то сказочно-таинственной – на

фоне необъятных просторов и далей, таинственных лесов, водных гладей. Здесь ее святые, герои, странники, монахи,

обитатели скитов, купцы и крестьяне, стар и мал – это и есть тот самый народ,

который испокон веку живет, как завещали деды, и следует за Христом.

Родина для Нестерова

– это не мир сияющих дворцов и разодетой на западный манер знати, а Святая Русь

с первозданной природой: то скромно-сдержанной, то сказочно-таинственной – на

фоне необъятных просторов и далей, таинственных лесов, водных гладей. Здесь ее святые, герои, странники, монахи,

обитатели скитов, купцы и крестьяне, стар и мал – это и есть тот самый народ,

который испокон веку живет, как завещали деды, и следует за Христом.

«Святая Русь»

"...и я принялся за этюд. Он удался, а главное, я, смотря на этот

пейзаж,

им любуясь и работая свой этюд, проникся каким-то особым чувством

"подлинности", историчности его... Я уверовал так крепко в то, что

увидел,

что иного и не хотел уже искать..."

Михаил Нестеров

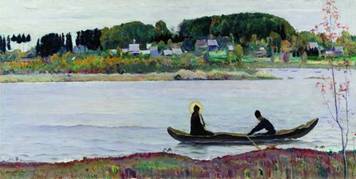

<<<<< М. Нестеров. Молчание. 1903.

<<<<< М. Нестеров. Молчание. 1903.

В своих духовных поисках М.Нестеров посещал старинные

русские города, в том числе Углич, после чего появилась картина «Дмитрий

Царевич убиенный»(1899). Через несколько лет, замыслив большую картину «Святая

Русь», Нестеров решил отправиться на Север и в 1901 году предпринял поездку в

Соловецкий монастырь на Белом море. 5 июля 1901 года Нестеров писал из Соловков: «Тут много интересного, много своеобразного; но все

это я как бы видел когда-то во сне и передал в своих первых картинах и

некоторых эскизах. Тип монаха новый, но я его предугадал в своем «Пустыннике».

Под впечатлением увиденного в Соловках была написана одна из

лучших нестеровских картин «Молчание». В свете белой северной ночи отражается

темная, поросшая лесом гора Голгофа на острове Анзер, где позднее был

расположен лагерь узников НКВД. Изобразив двух монахов в лодках, седобородого

старца и юношу, застывших в неподвижности, словно вне времени, с почти буквально

повторяющимися силуэтами, художник

символически передает связь времен, преемственность, старой, Соловецкой, и современной Руси в единой судьбе русского народа как носителя «православной цивилизации» (по А.Панарину).

Вспоминая свою поездку в Соловецкий монастырь, Михаил

Васильевич говорил в 1940 году: «– За трапезой

архимандрит восседал на золоченом, красного бархата кресле барокко времен

императрицы Анны. А у меня на картинах нигде нет этих кресел. Не найдешь у меня

там ни архимандритов, ни архиереев. Мои монахи — простые. Самые простые. Из

простых простые». Действительно, монахи и скитницы изображены у

Нестерова или со старыми иконами, или лицом к лицу с природой, наедине с елочками да березами, да с «почти

верующими» (по Пришвину – ред.)

зверями.

Братия монастыря - крестьяне северных губерний и Сибири

поразили его умом, крепостью, деловитостью. «С топором да пилой в лесу Богу

молимся», - говорили они о себе. Вся природа была для них святым храмом –

именно такой ее изображал и М.Нестеров. Звери и птицы здесь не боялись

человека, поскольку он не трогал их без особой надобности. Раз в год

монастырский собор выносил решение изловить для нужд монастыря определенное

количество медведей, оленей, зайцев, лисиц. Все лишнее, что попадало в капканы

и силки сверх соборного постановления, выпускали на волю.

Вот что рассказывает Нестеров в своих воспоминаниях о

Соловках: «Ездили

мы и на Рапирную, и в Анзерский скит. На Рапирной, сопровождаемые монашком,

помню, вышли мы на луговину. На ней сидело два-три дряхлых-дряхлых старичка.

Они всматривались через деревья в далекий горизонт уходящего далеко-далеко

Белого моря. Слева была рощица. Наш проводник внезапно обратился ко мне со

словами: «Господин, смотрите, лиска-то, лиска-то!» Я, не поняв, что за «лиска»

и куда мне надо смотреть, переспросил монашка. Он пояснил, что смотреть надо

вон туда, налево, на опушку рощи, из которой выбежала лиса и так доверчиво,

близко подбежала к старичкам…» Тема Соловков еще долго звучит в его

творчестве в картинах «Тихая жизнь», «Обитель Соловецкая», «Мечтатели»,

«Соловки» и др. Только после революции больше трагической мистики в картинах на

соловецкую тему, и берег озера имеет красноватый оттенок, словно обагрен кровью

убиенных соловецких узников.

* * * * * * *

Весной

1902 г. художник решился выставить на публичное обозрение «вчерне» законченную

картину «Святая Русь». Содержание

полотна точно передаёт второй вариант названия: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обременённые

и Аз успокою вы». На ней изображён Христос в окружении особо чтимых

на Руси угодников, словно сошедших со старых икон: Николая Чудотворца, Сергия

Радонежского и Георгия Победоносца. Вся «святая группа» будто вышла из скита,

что спрятался в лесу позади них. К

Христу пришли русские люди – представители разных времен и разных сословий, каждый

со своей бедой, с покаянными словами. Полотно насколько лирично, настолько и

символично: единство и спасение народа

русского – в его исконной православной вере, завещанной предками.

Весной

1902 г. художник решился выставить на публичное обозрение «вчерне» законченную

картину «Святая Русь». Содержание

полотна точно передаёт второй вариант названия: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обременённые

и Аз успокою вы». На ней изображён Христос в окружении особо чтимых

на Руси угодников, словно сошедших со старых икон: Николая Чудотворца, Сергия

Радонежского и Георгия Победоносца. Вся «святая группа» будто вышла из скита,

что спрятался в лесу позади них. К

Христу пришли русские люди – представители разных времен и разных сословий, каждый

со своей бедой, с покаянными словами. Полотно насколько лирично, настолько и

символично: единство и спасение народа

русского – в его исконной православной вере, завещанной предками.

Словно в одном мистическом действе Святая Русь переносится

во времена раннего христианства, и Христос является людям не в убранной

раззолоченной церкви, а среди снегов, лесов и полей – сама русская земля здесь храм. На художника снова обрушились

критики, которые увидели в картине недоверие к официальному православию и

неканоническую «картинность» в изображении Христа и святых. Картину объявили

неудачей. Нестерова упрекали в том, что Христос на картине слишком похож на

простого человека. Л.Толстой сравнил Христа с «итальянским тенором», а картину

назвал «панихидой русского православия».

Тема картины передает тревогу художника в связи с развитием

определенных политических тенденций в России: Святой Руси, как и три века назад, угрожают пришедшие с Запада идеи и

силы, несущие безверие и распад. В картине впервые звучит мотив покаяния. В

1905 году Нестеров вступил в Союз русского народа.

«Душа народа»

Теме пути к Богу – главной

у Нестерова - посвящена одна из его последних

важнейших предреволюционных работ – картина «Душа народа», законченная в 1916 году (первоначальные названия:

«Христиане», «На Руси»). В этой работе

воплотились раздумья художника о судьбе родины и русского народа. Вот как

охарактеризовал он идею этой картины: «Ее перипетии со

времен стародавних до наших дней. Тут и юродивый, и раскол, и патриарх с Царем

— Народ и наша интеллигенция с Хомяковым, Вл. Соловьевым, Достоевским и Л.

Толстым, и слепой воин с сестрой милосердия. Все это на фоне русского волжского

пейзажа движется, как бы Крестным ходом, туда, к Высокому Идеалу, к Богу <…>

У каждого свои «пути» к Богу, своё понимание его, свой «подход» к нему, но все

идут к тому же самому, одни только спеша, другие мешкая, одни впереди, другие

позади, одни радостно, не сомневаясь, другие серьёзные, умствуя…».

Нестеров изобразил на полотне разноликую людскую толпу,

которая медленно направляется к некоему

невидимому месту на берегу Волги. Это – собирательный образ русского народа. Здесь представители всех сословий общества от

древних времён до современности. В центре – потемневший от времени Спас в руках

двух длиннобородых мужчин в черных длиннополых старообрядческих одеждах. Слева

от иконы – «православный государь», похожий на Ивана Грозного, в допетровском

облачении. Справа в черном монашеском одеянии – мать художника, какой она была

перед смертью. О чем-то страшном пророчествует юродивый, предрекая «последние

дни» и «приход зверя». Словно все, кто жил и живет на Руси, соединились вокруг

древней святыни в торжественно-напряженном, полном эпической значимости

всенародном шествии.

Далеко

впереди этой разнообразной толпы ступает с туеском в руке крестьянский мальчик

лет двенадцати, написанный Нестеровым с сына Алёши. Именно его образ отсылает к

евангельским словам: «Если не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное»

(Мф.18:3).

Далеко

впереди этой разнообразной толпы ступает с туеском в руке крестьянский мальчик

лет двенадцати, написанный Нестеровым с сына Алёши. Именно его образ отсылает к

евангельским словам: «Если не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное»

(Мф.18:3).

Композиционно картина построена так, что край шествия не

виден, поток людей как бы нисходит вниз по холму с высокого берега – или с

горних высот? Души

всех русских людей, нынешних и ушедших, слились в единую духовную сущность, православную

«душу народа», - объединились во Христе, отринув разногласия, словно возвратившись во

времена единой древней церкви – тела Христова, которое есть Иисус Христос

вместе со всеми христианами, живыми и умершими. Едино-православная «душа

народа» с любовью и тревогой провожает юношу в новую жизнь, направляет его к

Богу, отстраненно и неотмирно думая тягостную думу о судьбе родины. С чем идет

в жизнь новое поколение, эта последняя ипостась Святой Руси? Что ждет русских сынов Божьих впереди? «Душа народа» тревожится, верит и

надеется.

Как гениальный провидец Нестеров утверждал этой своей

картиной мысль об искупительном страдании как национальном своеобразии русского

народа. «Процесс христианства на Руси длительный,

болезненный, сложный. Слова Евангелия — «пока не будете как дети, не войдете в

царствие небесное» — делают усилия верующих особенно трудными, полными великих

подвигов, заблуждений и откровений…» — писал Нестеров.

Апокалипсис

<<<<< Всадники. 1932 г.

Тоскливая неизвестность, гнетущие предчувствия художника

оправдались в 1917 году. В письмах Нестерова того времени слышится неприкрытое

отчаяние: «Пережитое

за время войны, революции и последние недели так сложно, громадно болезненно,

что ни словом, ни пером я не в силах всего передать. Вся жизнь, думы, чувства,

надежды, мечты как бы зачеркнуты, попраны, осквернены. Не стало великой,

дорогой нам, родной и понятной России. Она подменена в несколько месяцев. От ее

умного, даровитого, гордого народа — осталось что-то фантастическое,

варварское, грязное и низкое... Все провалилось в тартарары. Не стало Пушкиных,

нет больше Достоевских и Толстых — одна черная дыра, и из нее валят смрадные

испарения «товарищей» — солдат, рабочих и всяческих душегубов и грабителей…», — записывает Нестеров свои ощущения, полные ужаса, и его слова словно передают трагедию трехсотлетней

давности.

Теперь он языком символов рисует образы распятой, униженной

России. Он не изменил себе и продолжал писать на прежние темы. По старым мотивам

в 1920-е годы создаются новые картины с особым, присущим только им настроением.

Именно тогда художник начинает работать над «Пророком», «Распятием», «Страстной

седмицей», повторяет «Несение креста», «Голгофу», «Димитрия царевича

убиенного». В самих названиях картин отразилось трагическое мироощущение

художника, с болью воспринимавшего все происходящее вокруг. Отказаться совсем

от творчества он не мог: «Работа, одна работа имеет

еще силу отвлекать меня от свершившегося исторического преступления. От гибели

России. Работа дает веру, что через

Крестный путь и свою Голгофу Родина наша должна прийти к своему великому

воскресению», — писал в первые дни Октябрьской революции Нестеров. Около

двадцати картин, созданных в советский период, в большинстве своем рассеяны по

частным и закрытым церковным собраниям или запасника государственных художественных музеев, и до сих пор

остаются неизвестными широкому зрителю.

<<<<< Несение креста. 1924 г.

Надежду на воскресение России художник, как и прежде, видел

в религиозном возрождении русского народа. Воодушевленный зрелищем Крестного

хода 1918 года в Москве, собравшего в отличие от первомайской демонстрации

многотысячные толпы народа, Нестеров писал: «Вера в

них (большевиков — ред.) если не

пропала, то сильно упала. Что, несомненно, то это то, что в народном, массовом

сознании произошел под различными условиями и, главным образом, голодом —

крутой надлом. Веры в могущество обещаний и посул — нет больше. Народ начинает

приходить в сознание. «Очарование» проходит. Действительность ведет его путями верными их старой веры в могущество

Божие, в Его великие принципы и Заветы». Идеалы, которыми было

исполнено его дореволюционное творчество, остались неизменными. Только в

изображении Иисуса и других святых Нестеров еще больше отходит от канонической

традиции. Его изображения Христа и

святых – это символы страдающего русского народа.

* * * * * * *

<<<<< Тихие воды. 1922

К

другим символам, распространенным в творчестве художника этого периода, относится

водное пространство, будь то река, залив и особенно лесное озеро. Создающая

иллюзорный мир водная гладь в произведениях мастера 1920-х годов превращается в

то самое Светлое озеро, которое в минуту

смертельной опасности скрыло, сделав невидимым, прекрасный Град Китеж. На его

берегах мы видим задумчивых девушек-старообрядок, старцев, монахов и святых.

К

другим символам, распространенным в творчестве художника этого периода, относится

водное пространство, будь то река, залив и особенно лесное озеро. Создающая

иллюзорный мир водная гладь в произведениях мастера 1920-х годов превращается в

то самое Светлое озеро, которое в минуту

смертельной опасности скрыло, сделав невидимым, прекрасный Град Китеж. На его

берегах мы видим задумчивых девушек-старообрядок, старцев, монахов и святых.

<<<<< Осенний пейзаж. 1934

Наперекор происходящему вокруг и после революции Нестеров

продолжал творить в картинах свою Святую Русь, свой потаенный Китеж, веря в

грядущее воскресение Родины, которая спасется искренней верой и душевным

подвигом лучших своих людей.

Покаяние

Тяжело переживая трагические послереволюционные события в

России, соизмеримые с расколом в 17 столетии, Нестеров сказал: «Все мы вольные или невольные пособники

этой гибели великой Родины». В его картинах доминантной становится тема

покаяния. Эта тема звучит в картине «Отцы-пустынники и жены непорочны» (1933 г.) - как и в стихотворении А.С.Пушкина, написанном

почти перед гибелью, в 1936 году. На картине изображены повторяющие силуэты

тонких березок образы странников и белиц, бесплотные, словно призраки, вышедшие

из таинственного озера. Фигуры в туманном полумраке движутся по берегу около

«голубца» - старообрядческого могильного креста. Белицы в безмолвной молитве несут

зажженные свечи. О ком они молятся? Обо всех убиенных и замученных, о

погубленной России… На берегу лежат красные осенние листочки, словно следы

крови… На картине тоже изображен народ – тот народ, которого больше нет,

которого укрыло Озеро… Все условно, эфемерно, ирреально в этой абсолютной

неземной гармонии людей и природы. Святая Русь уже не принадлежит этому миру.

Отцы пустынники и жены непорочны,

Чтоб сердцем возлетать во области

заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних

бурь и битв,

Сложили множество божественных

молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста;

Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:

Владыко дней моих! дух праздности

унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о боже,

прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет

осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи.

А.С.Пушкин. 1836 г

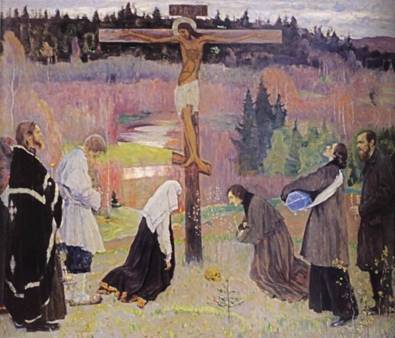

В

символической картине «Страстная Седмица» на фоне сказочно-ирреального пейзажа

около Распятия изображены всего семь человек: две девушки «христовы невесты» в

старообрядческом платье, священник, крестьянин, молодая горожанка с детским гробиком, Н.В.Гоголь

и Ф.М.Достоевский. Эти семь образов наиболее значимы для выражения

нестеровского замысла, они собирательно-символичны – отсюда и название картины.

Каждый из изображенных является представителем своего особого мира, выразителем

своей собственной жизненной философии, но все

изображенные объединены одной истовой верой в Христа, ибо они пришли молить Его о прощении и милости, каждый о своем

горе, о своем грехе, и все вместе – о страдающем русском народе.

В

символической картине «Страстная Седмица» на фоне сказочно-ирреального пейзажа

около Распятия изображены всего семь человек: две девушки «христовы невесты» в

старообрядческом платье, священник, крестьянин, молодая горожанка с детским гробиком, Н.В.Гоголь

и Ф.М.Достоевский. Эти семь образов наиболее значимы для выражения

нестеровского замысла, они собирательно-символичны – отсюда и название картины.

Каждый из изображенных является представителем своего особого мира, выразителем

своей собственной жизненной философии, но все

изображенные объединены одной истовой верой в Христа, ибо они пришли молить Его о прощении и милости, каждый о своем

горе, о своем грехе, и все вместе – о страдающем русском народе.

* * * * * * *

В советское время Нестеров ценился прежде всего как

«создатель портрета эпохи». Его портреты отличаются глубоким психологизмом. К

лучшим его работам относятся портрет дочери (1906), портрет Е. Нестеровой,

портрет скульптора В. Мухиной, хирурга С. Юдина, философа И.Ильина, архитектора

И.Щусева, художников Кориных, академика И. Павлова и др. Знаменательно, что

Нестеров никогда не принимал заказы на портреты, так же, как и отказывался от

заказной работы в храмах. За работы в

области портретной живописи в 1941 году он стал лауреатом Сталинской премии первой степени, а в 1942 году был

удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. Следует сказать, что сталинская премия в

области культуры являлись знаком признания высокого культурного вклада лауреата,

и, по свидетельству очевидцев, И.В.Сталин уделял пристальное внимание отбору и

утверждению кандидатов на премию своего имени, зачастую фактически единолично

решая вопрос о ее присуждении.

* * * * * * *

Изображая народ Святой Руси, Нестеров всегда был полон веры

в его силы. С годами эта вера укреплялась. В самые страшные времена Нестеров не

терял этой веры. В конце жизни он обращался к молодежи с призывом любить

родину, природу и человека «как мать родную».

Осенью 1941 года, когда немецкие войска подошли к Москве, он

спокойно заявлял, что «немцу все равно в Москве не бывать». Чтобы донести свою

веру до многих людей, в тяжелые

октябрьские дни он написал короткую статью под названием «Москва». Статья была

опубликована в газете «Советское искусство», передавалась по радио. Враг рвался

к столице, а живописец Святой Руси писал:

«...Москва и до сего дня осталась символом «победы и

одоления» над врагом. Явились новые герои, им счета нет: ведь воюет вся земля в

собирательном слове «Москва». Она и только она, зримая или незримая, приготовит

могилу врагу. Дух Москвы есть дух всего нашего народа. Этого не надо забывать

никому, ни явному, ни тайному врагам нашим.

...Впереди грезятся мне события, и они будут светозарными,

победными. Да будет так!»